Google AppSheetを導入した企業様は84%の業務工数の改善、年間48000分以上の業務工数の削減を実現しています。効果や導入の流れをまとめた資料をご用意しています。

AppSheetの業務改善の課題と事例が分かる!AppSheet Magic導入資料はこちら

AIを組み込んだヒヤリハット管理アプリ!AppSheet×Geminiで現場の安全管理を効率化

はじめに

ジェミニを組み込んだヒヤリハット管理アプリとは

皆さんこんにちは。Macbeの堀です。

今回は「Google AppSheet」にAIモデル「Gemini」を組み込んだヒヤリハット管理アプリをご紹介します。

このアプリは、医療・製造・教育などさまざまな現場で発生する「ヒヤリとした出来事」や「ミスにつながる可能性のあった事例」を簡単に記録・分析できる仕組みです。

従来のヒヤリハット管理は、報告を集めても分析や対策の立案に時間がかかるという課題がありました。そこで、AIが報告内容を自動で要約・分析し、再発防止策の提案まで行えるようにしています。

医療・製造・教育など多様な業種で活用できる理由

このアプリの特徴は、業種を問わず柔軟にカスタマイズできる点です。

医療現場では患者転倒や機器の取扱いミス、製造現場では作業工程のヒューマンエラー、教育現場では安全管理上のトラブルなど、さまざまなリスク管理に応用可能です。

AppSheetを使うことで、専門的なプログラミング知識がなくても、自社の現場に合わせて項目や分類を自由に変更できます。

そのため、現場で使いやすく、データが自然に蓄積されていく仕組みを簡単に構築できます。

アプリの概要と基本機能

ヒヤリハットを登録・蓄積する仕組み

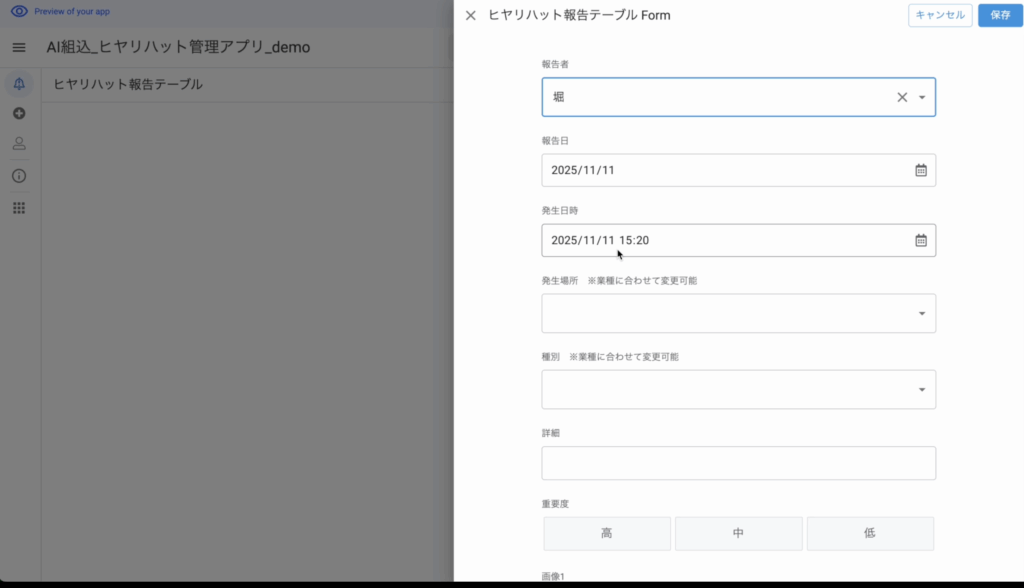

アプリの基本的な流れはとてもシンプルです。

「報告者」「発生日」「発生場所」「種別」「詳細」「重要度」「再発防止策」などを入力するだけで、ヒヤリハットが登録され、一覧として蓄積されます。

登録された情報は、後で集計・分析したり、Looker Studioなどと連携して可視化することも可能です。

まずは、誰でも簡単に報告できることを重視しています。

発生場所・種別・詳細・重要度などの基本項目

発生場所や種別は、業種ごとに自由に追加・変更できます。

たとえば、医療現場を想定した場合には以下のような設定が可能です。

- 発生場所:受付、診察室、ナースステーション、待合室

- 種別:環境設備、機器トラブル、人的ミス など

また、「重要度」欄を設定しておくことで、重大なインシデントに優先対応できるようになります。

医療現場を想定したサンプルデータでの操作例

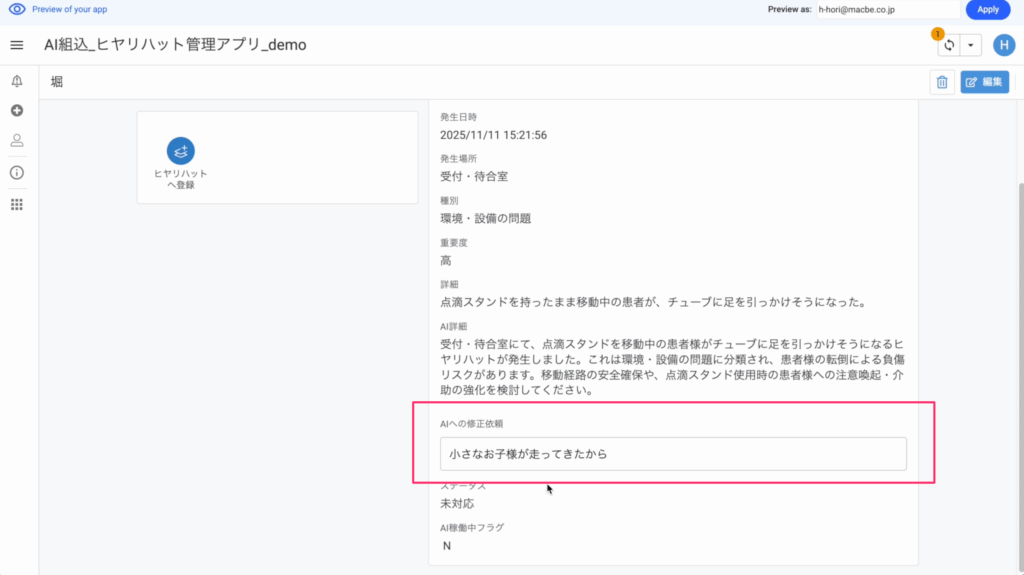

例として、「受付待合室で、点滴スタンドを持ったまま移動していた患者がチューブに足を引っかけそうになった」というケースを登録してみます。 報告者名や発生日、発生場所、種別、詳細内容を入力して「保存」するだけで登録完了です。

これで、ヒヤリハットが1件データベースに追加されました。

通常のヒヤリハット管理アプリではここまでですが、今回のアプリはここからが違います。

AI(Gemini)が自動で原因を分析し、改善提案を行うのです。

AI(ジェミニ)を活用した原因分析と改善提案

AIによる詳細内容の自動補足・文章化機能

登録されたヒヤリハットの詳細文をもとに、Geminiが自動的に文章を補足します。

単に「患者がチューブに足を引っかけそうになった」という報告から、 「受付待合室において、点滴スタンドを使用中の患者様がチューブに足を引っかけそうになった。これは環境設備に起因するヒヤリハットであり、転倒による負傷リスクがあるため、移動経路や安全確保、注意喚起の強化が求められる」

といった具合に、報告内容をリスク視点で構造化し、改善ポイントを提示してくれます。

実際の入力から生成されるAI出力例

たとえば先ほどの事例では、AIが以下のように文章を生成しました。

受付待合室で、点滴スタンド移動中の患者様がチューブに足を引っかけそうになった。これは環境設備に分類され、患者様の転倒による負傷リスクがあるため、移動経路の確保や点滴スタンド使用時の注意喚起強化が必要です。

このように、単なる事実報告を改善提案付きの報告書レベルまで自動で昇華してくれるのが、Geminiとの連携の大きな魅力です。

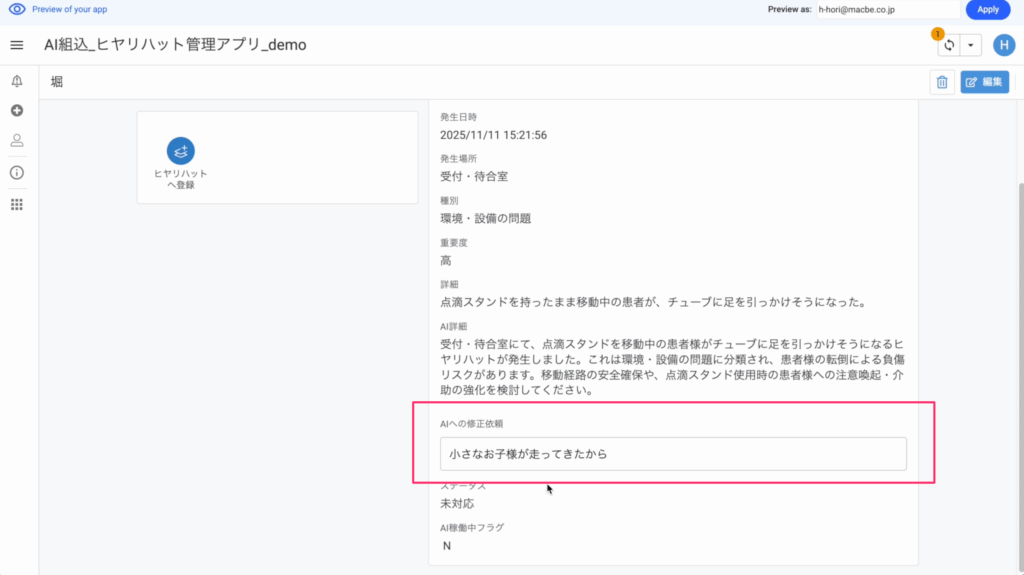

意図と異なる場合の修正依頼プロセス

もちろんAIが生成した内容が、必ずしも報告者の意図と完全に一致するとは限りません。

そのため、アプリ内では「修正依頼」機能を組み込み、追加情報を与えて再生成できるようにしています。

たとえば「小さな子どもが走ってきたことが背景にある」と補足を入力すると、AIは新しい要素を踏まえて再提案してくれます。

AIが修正を反映して再提案する仕組み

修正依頼を行うと、AIは元の文章と新しい情報を組み合わせて再度文章を生成します。

上記の例では、

小さなお子様が走ってきたことが背景にあり、環境の問題が発生しました。安全な動線確保や付き添い者への注意喚起の徹底が改善策として考えられます。

というように、文脈全体を自然に修正してくれます。

このように、AIを組み込むことで「報告内容の深掘り」「原因分析」「改善提案」を短時間で自動化でき、

現場担当者の負担を大きく減らしながら、質の高い安全管理を実現できます。

実運用における活用シーン

「なぜ発生したか」を掘り下げるAIサポートの効果

ヒヤリハット報告で最も重要なのは、「何が起きたか」だけでなく「なぜ起きたのか」を明確にすることです。

従来の報告では、事実の記録にとどまり、背景や要因の分析が後回しになりがちでした。

Geminiを組み込んだこのアプリでは、報告内容をもとにAIが自動で原因や背景を推測し、文章化してくれるため、「なぜ」への掘り下げが自然と行われます。

また、AIが導き出した内容をもとに、報告者自身が修正や追記を行うことで、思考の整理にもつながります。

「現場で起きたことをどう改善すればいいか」を、その場で考える流れが作れるのは、AIサポートならではの効果です。

現場の再発防止・改善策策定への応用

AIによって補足された報告文には、再発防止のための視点が自動的に含まれます。

たとえば、転倒リスクのあるケースでは以下のような改善提案が提示されます。

- 動線の確保

- 付き添い者への注意喚起

- 設備配置の見直し

これにより、管理者はそれを参考にしながら現場で具体的な対応策を決定できます。

さらに、報告データを蓄積していくことで、

「どの場所で」「どのような原因のヒヤリハットが多いのか」

といった傾向分析も可能になります。

AIを活用することで、単なる報告アプリから「改善のためのナレッジデータベース」へと進化させることができます。

環境整備・安全教育・注意喚起への展開例

この仕組みは、安全教育や日常の注意喚起にも活用できます。

たとえば、AIが出力した改善提案を職員会議や朝礼などで共有すれば、現場全体の意識向上につながります。

また、定期的にAIが抽出した共通項をまとめることで、ポスター掲示や研修資料としても活用できます。

つまり、AppSheetとGeminiの組み合わせは、「ヒヤリハットを記録するだけの仕組み」から「職場全体で安全を育てる仕組み」へと発展させることを可能にしています。

カスタマイズと拡張アイデア

重要度「高」でメール通知を自動化する

AppSheetのオートメーション機能を利用すれば、重要度が「高」と設定されたヒヤリハットが登録された際に、

自動で管理者や安全担当者へメール通知を送ることができます。

これにより、重大なインシデントを即座に把握し、初動対応を迅速化できます。

また、通知先を複数設定しておくことで、部門横断的な情報共有も可能になります。

Geminiで画像分析を行う応用例

さらに応用として、Geminiを活用した画像分析機能を追加することも考えられます。

たとえば、現場の写真や設備の配置画像をアップロードすると、AIがリスク箇所を検出したり、

「危険エリアを特定し、改善ポイントを提案する」といった機能を実装することが可能です。

医療や製造などの現場では、画像×AI分析によるリスク可視化が非常に有効であり、

ヒヤリハット報告の質を一段と高めることができます。

ノーコードで柔軟に業務に合わせた構成が可能

このアプリの大きな強みは、Google AppSheetをベースにしているため、ノーコードで自由にカスタマイズできる点です。

業種や運用ルールに合わせて項目を追加・削除したり、表示条件を設定することも簡単に行えます。

例えば:

- 医療現場では「患者区分」や「担当医」を追加

- 教育現場では「授業科目」や「担当教員」を追加

- 製造業では「ライン番号」や「作業者ID」を登録

ノーコードの柔軟性により、現場の声を即座にアプリに反映できることが、継続的な改善を支える大きなポイントです。

まとめと次のステップ

AI×AppSheetによる業務改善の新しい形

今回ご紹介した「Geminiを組み込んだヒヤリハット管理アプリ」は、

AIの分析力とAppSheetのノーコード開発力を掛け合わせた新しい業務改善の形です。

これまで属人的だった報告・分析・改善のプロセスをAIがサポートし、

現場での安全意識向上と再発防止の仕組みづくりを同時に実現します。

日々の報告が自然とナレッジとなり、組織全体の安全文化を育てていく――その第一歩が、このアプリです。

YouTubeチャンネルリンク

本記事で紹介したヒヤリハット管理アプリの実際の操作やAI出力の様子は、

YouTubeチャンネル「AppSheet Magic」でご覧いただけます。

動画内では、アプリの構築手順やAI設定の具体的な流れをわかりやすく解説しています。

この取り組みが、皆さまの現場改善や業務効率化の一助となれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。